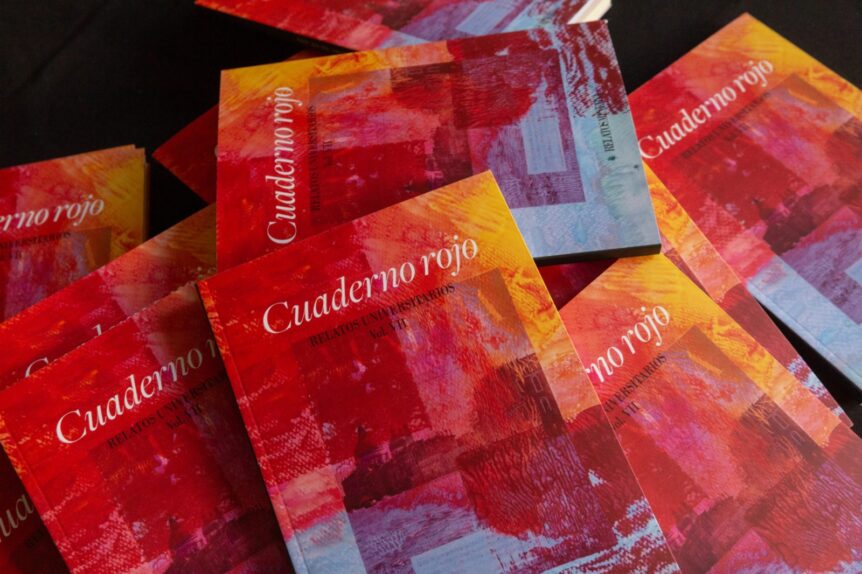

EL jueves 18 de abril presentamos la VII edición del libro de relatos universitarios El Cuaderno Rojo. Fue un sencillo acto en el que hablaron los cuatro editores y el crítico literario Joséluis González.

Es una publicación que surgió, hace siete años, por la iniciativa de unos colegiales de Torre 2 y el profesor de Filosofía Manolo Cruz. Juntos crearon Relatos Minerva.

Acompañamos esta noticia de uno de los relatos. Al terminar se pueden ver las fotografías del evento realizadas por Manuel Castells.

Los boquerones de Sarah Jiménez Fuentes de 2º de Lengua y Literatura.

EL RELOJ del vestíbulo dio las tres. En la cama, Cristina buscó una postura más cómoda, apartando casi con rabia la sábana que le cubría hasta la cintura. Odiaba ese calor, tan húmedo y asfixiante que aparentaba dedos sudorosos presionando la piel. Igual daba que se hubiera duchado antes de acostarse; se sentía inquieta y alterada, con la boca seca y los muslos pegajosos. Para mitigar su nerviosismo, se esforzó en pensar en otras sensaciones agradables que apartasen su mente del torturante calor de agosto. Casi por inercia, pensó en el vacío que roía su estómago y le recordaba que, por lo menos, había algo ligero en ella. El orgullo la invadió de nuevo al recordar su cena: un yogur de pera, bajo en azúcares y en grasas. Sus padres la habían mirado con ojos de asombro, pero ella los había ignorado con valentía. Encontraba fuerzas en su reflejo, no en el que ahora le devolvían, burlones, los espejos, sino en el que sería su reflejo dentro de un par de semanas. Sí, un par de semanas más y Cristina ya no sería Cristina. Sonrió para sí y pensó en como la mirarían en el instituto una vez transcurriera ese tiempo. “Qué guapa está Cristina, nunca nos habíamos fijado” se dirían unos a otros y se darían con el codo cuando ella pasara por delante, tranquila, segura, esbelta. Y eso pasaría pronto, muy pronto, porque en realidad, adelgazar no era tan difícil y Cristina tenía suficiente fuerza de voluntad. Se regodeó en estos pensamientos, imaginando expresiones de admiración y envidia, hasta que su estómago rugió con fuerza y su sonrisa se tornó una mueca. Aguanta, se dijo con severidad. Estos días serán los más duros. Pero luego, más adelante, podrás cenar algo más sustancioso. Una tostada, un poco de jamón, unos boquerones. La boca se le hizo agua y tuvo que tragar saliva. La comida avinagrada era su debilidad. Y los boquerones, delicadamente esbeltos, de sabor fuerte, ligeramente aceitosos, le encantaban. Si ahora comía un par de boquerones, estaba segura de que su estómago dejaría de quejarse. Y tampoco engordaban tanto. Es más, el boquerón era, al fin de cuentas, pescado. Comer boquerón era mucho más saludable que comer, por ejemplo, patatas fritas. Qué hambre tenía. Y después de todo, qué poca importancia tenía comer un estúpido boquerón cuando en solo unas semanas iba a estar tan delgada. Cristina se encaminó a la cocina, sin hacer ruido. Cerró la puerta tras de sí, encendió la luz y abrió la nevera. En el estante intermedio estaba el bote de boquerones en vinagre. Solo quedaban cinco. Aunque eso no importaba, porque ella solo iba a comer dos. Desenroscó la tapa de metal y eligió uno, el más fino. El aceite se deslizó en sedosos ríos por sus dedos, pero lo sostuvo en alto, entre el pulgar y el índice, deleitándose en su olor, en su color azul grisáceo, en la saliva que ya inundaba su boca con expectante anticipación. Aguantó solo para demostrarse a sí misma que seguía teniendo el control. Aguantó con el boquerón entre los dedos hasta que no pudo resistirse más. Tan pronto lo introdujo entre sus labios, el sabor intenso, a ajo, vinagre y perejil inundó su boca. Primero lo movió de un lado a otro con la lengua, después lo mordió con saña. Un par de mordiscos y se había acabado. Tenía la boca vacía, con un sabor delicioso, y un bote con otros cuatro boquerones en la mano. Se los metió todos a la vez. Eran más gruesos que el anterior y tuvo que hacer presión, pero se los tragó casi de inmediato. Ahora solo quedaban trozos de ajo blanquecino flotando en el líquido aceitoso y se apresuró a atraparlos. Si tuviera pan para mojar en el líquido…Buscó en el armario y encontró un par de trozos, un poco de duros, que completó con salchichón. Qué bueno estaba aquel salchichón, aunque quizás llevaba un poco demasiado de pimienta. Con el mismo cuchillo con el que había partido el embutido, cortó varias lonchas de queso y, mientras con una mano se las llevaba a la boca, con la otra alcanzó un tomate y le clavó los dientes, provocando que el jugo le resbalara por la barbilla. Más queso, más salchichón. No quedaba pan, así que se llevó a la boca puñados de galletas. Masticaba ansiosamente, regocijándose en los sabores, ajena a todo. Solo cuando su feroz apetito se hubo aplacado, volvió en sí, como quien despierta de un sueño y no es consciente de quien es o de donde se encuentra. Muy pálida, Cristina notó los dedos pringosos, el pijama grasiento y el estómago lleno y se creyó morir del asco. Como una marioneta sin cuerdas, apagó la luz, abrió la puerta y regresó a la cama. El reloj del vestíbulo dio las seis. En la cama, envuelta entre las sábanas, Cristina lloraba, violentos sollozos que le nacían del corazón y le estremecían todo el cuerpo. Lloraba con desesperación tal que, al mirarla, cualquiera pensaría que, horas atrás en la cocina, había muerto alguien.